BLOG

長野高専ワークショップレポート

こんにちは。私たちは長野高専の学生です。

私たちは10日間、長野高専の実務訓練として、長野ブランチにお邪魔しました。その間に企画・運営させて頂いたワークショップの内容をレポートします。

目的

「問題を解決するために考える楽しさを、子どもたちに知ってもらう」ことを目的としました。具体的に、次のような工夫で、目的の達成を促しています。

- 拡張性・戦略性を設けることで、自分の考えを持って臨んでもらう

- 特徴的な形である「旗」を取りあうことで、その形に対する様々なアプローチを考えてもらう

- チーム制にすることで、チームメイトと考えを共有し、新たな考えにつなげる

企画内容

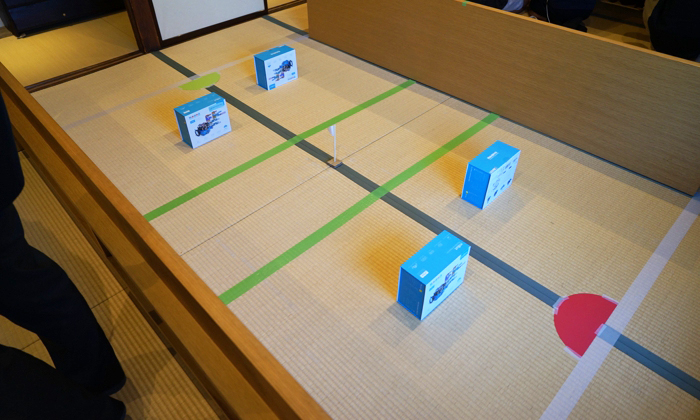

企画名は「畳THEフラッグ」です。ルールはサッカーのそれに近く、いたってシンプルです。

- 2チームに分かれて、フィールドの両側をそれぞれの陣地とする

- フィールドの中央にある旗を、mBotを操作して相手のスタート地点へ運んだら勝ち

- ダンボールを配布する。これを使って、自陣やmBotを拡張してよい

Let’s プレイ

人数の少ない時には、道場生チーム vs. 高専生チームで試合を行いました。

比較的に、mBotの拡張に重点を置くチームが多いようでした。みんな、旗をとるための腕や、敵を妨害するための傾斜など、個性的な拡張を施していました。

特にナイスバトルだったのはこの試合。一方のチームは陣地に工夫を凝らし、自分たちは出やすく敵は入りにくいドアを作りだしました。

もう一方のチームはmBotを拡張、旗をとる役と敵陣を突破する役を分担しました。

陣地に重点を置いたチームは、自作のドアが見事に機能して相手の侵入を阻みます。mBotに重点を置いたチームは、突破役が試合中にプログラムを書き換え、ドアを開けることに成功します。異なる戦略がぶつかり合う、とても白熱した試合になりました。

考察

今回、ワークショップとして良かった点は次のとおりです。

- ゲームのルールがシンプルでわかりやすかったので、問題を明確に捉えて取り組むことができた

- 試合を繰り返すことで、新たな問題と考えを見つけ出せていた

一方で、反省点は次のとおりです。

- 本筋と関係ないmBotのプログラミングという仕事を与えてしまい、難易度が上がってしまった

- チームの面識が薄く、意見の交換がうまくできないことがあった

- やることが多く、すべてに全力で取り組むことができなかった

これらを解決するため、次のような改善をすべきだと考えます。

- 他のことに労力・集中力・情熱を割かなくていいように、やらせてあげたいことを1つに絞る

- チームが打ち解けられるよう、アイスブレイクを設ける

提案

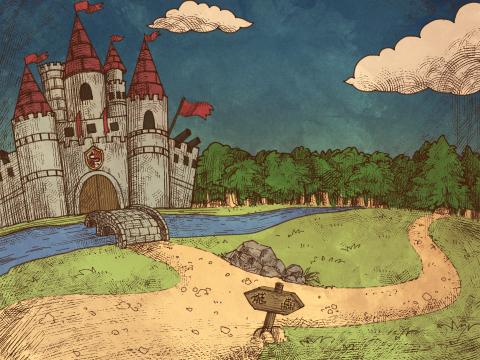

以上の反省点をふまえ、ワークショップ 「発見された古代の○○」 を提案します。

△△海から、奇妙な形の物体が引き上げられた。

皆には研究チームを組み、この物体の研究を行ってもらいたい。

この物体は何かの道具のパーツだったのだろうか、いや、生物の一部だったのかもしれない。

チームで考え、復元し、成果を学会で発表せよ。

このワークショップでは、次のような工夫をします。

- チームが打ち解けられるよう、20分ほどのアイスブレイクを最初に設ける

- 意見交換が円滑に進むよう、まず個人の考えをもつ時間をとってからチームでの意見交換に移る

- やりたいことに集中できるように、発表する作品の形式は自由とする

最後に

考える楽しさを伝えるためのワークショップでしたが、自分たちがワークショップを考えること自体が大変でした。ワークショップを計画していくにあたって、ただじっと考えて、いい案が浮かばないと頭をひねっていた時間が多かったです。しかし、ちょっとしたアイデアでも実際に手を動かしてやってみると、スムーズに、こうしようああしようと計画が進んでいくことがありました。ワークショップ当日でも、子どもたちが試行錯誤しているのをみて、試してみながら考えることが大切だと実感しました。また、チームで楽しそうに取り組む姿を見て、自分たちが普段行っている勉強にも、仲間と情熱をもって取り組んでいきたいと思います。

TOP